La Renaissance

Deux générations ont marqué la seigneurie de Saint-Vidal de leur forte empreinte durant le XVIe siècle : Antoine Ier, mort en 1558, puis son fils, Antoine II, mort en 1591. L'histoire a surtout retenu le second, parce que plus actif et mieux connu dans son siècle, mais il convient de ne pas négliger pour autant le premier, dont l'influence commence à être mieux appréciée.Antoine Ier

Par son mariage en 1533 avec Françoise d'Albon, Antoine Ier entre dans un complexe ensemble de relations familiales centré sur Lyon et la vallée du Rhône, dont les membres ont tenu un certain rôle dans la politique du royaume de France tout au long du siècle.- Antoine Ier renforce tout d'abord d'anciens liens familiaux : sa femme est la nièce de Françoise d'Albon, première épouse d'Érail de La Tour, et la sœur de Guicharde, femme de Pierre d'Apinac, petit-fils d'Antoinette de Saint-Vidal.

- Le monde de l'église lyonnaise lui est ouvert : les d'Albon et leur parentèle tiennent les chapitres et les couvents de la seconde ville du royaume ; se succèdent sur le siège archiépiscopal d'abord son beau-frère Antoine d'Albon, mort en 1574, puis son neveu Pierre d'Apinac, qui négocia la reddition de Paris à Henri IV.

- La politique et la guerre sont représentées par deux cousins : Jean d'Albon, gouverneur de Lyon, et son fils, le maréchal de Saint-André, compagnon d'armes et favori d'Henri II.

- Enfin sa belle-mère, Gabrielle de Saint-Priest, petite-fille de Jeanne de Polignac, est la nièce du cardinal de Tournon, ambassadeur des rois de France, archevêque de Lyon, mort en 1562, et de Blanche de Tournon, tante de l'Amiral de Coligny.

D'Antoine Ier on ne sait rien hormis ce brillant mariage et la mention par Médicis de ses obsèques, le 2 mai 1558, le corps absent, après sa mort durant le siège de Calais. Son inclination pour le Villard vient de ce que, cadet de la famille, il l'avait reçu de son père ; il en fit le douaire de sa femme, à qui son beau-frère, Bertrand de La Tour, archidiacre de Saint-Jean de Lyon, légua en 1564 une tapisserie pour garnir cette maison et diverses pièces de vaisselle d'argent.

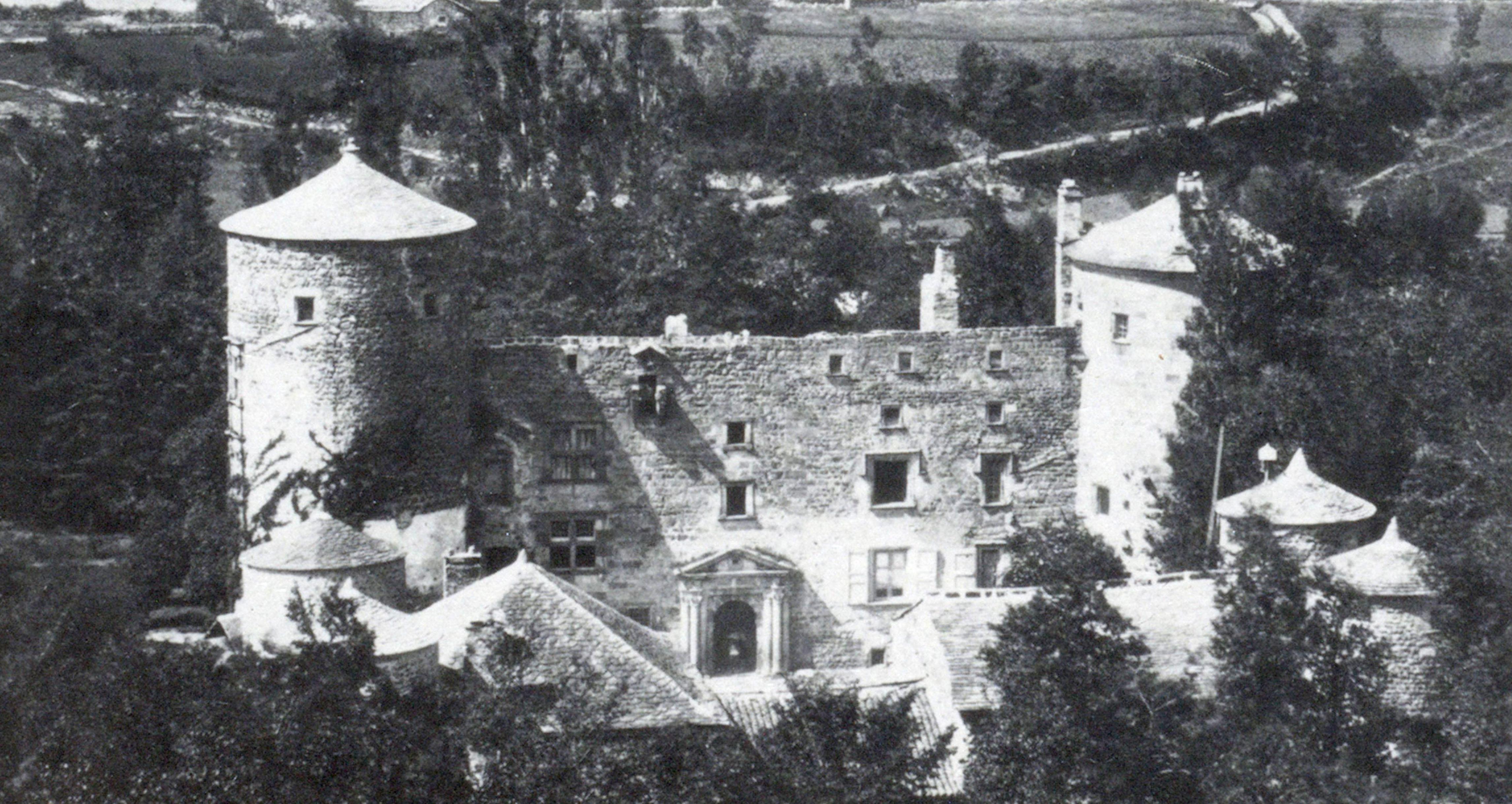

Antoine Ier est d'ailleurs surtout connu pour avoir agrandi et mis au goût du jour ce château

(23)

23. Le Villard : la grande façade du corps de logis, photographie du 3e quart de XIXe siècle

23. Le Villard : la grande façade du corps de logis, photographie du 3e quart de XIXe siècle

(24)

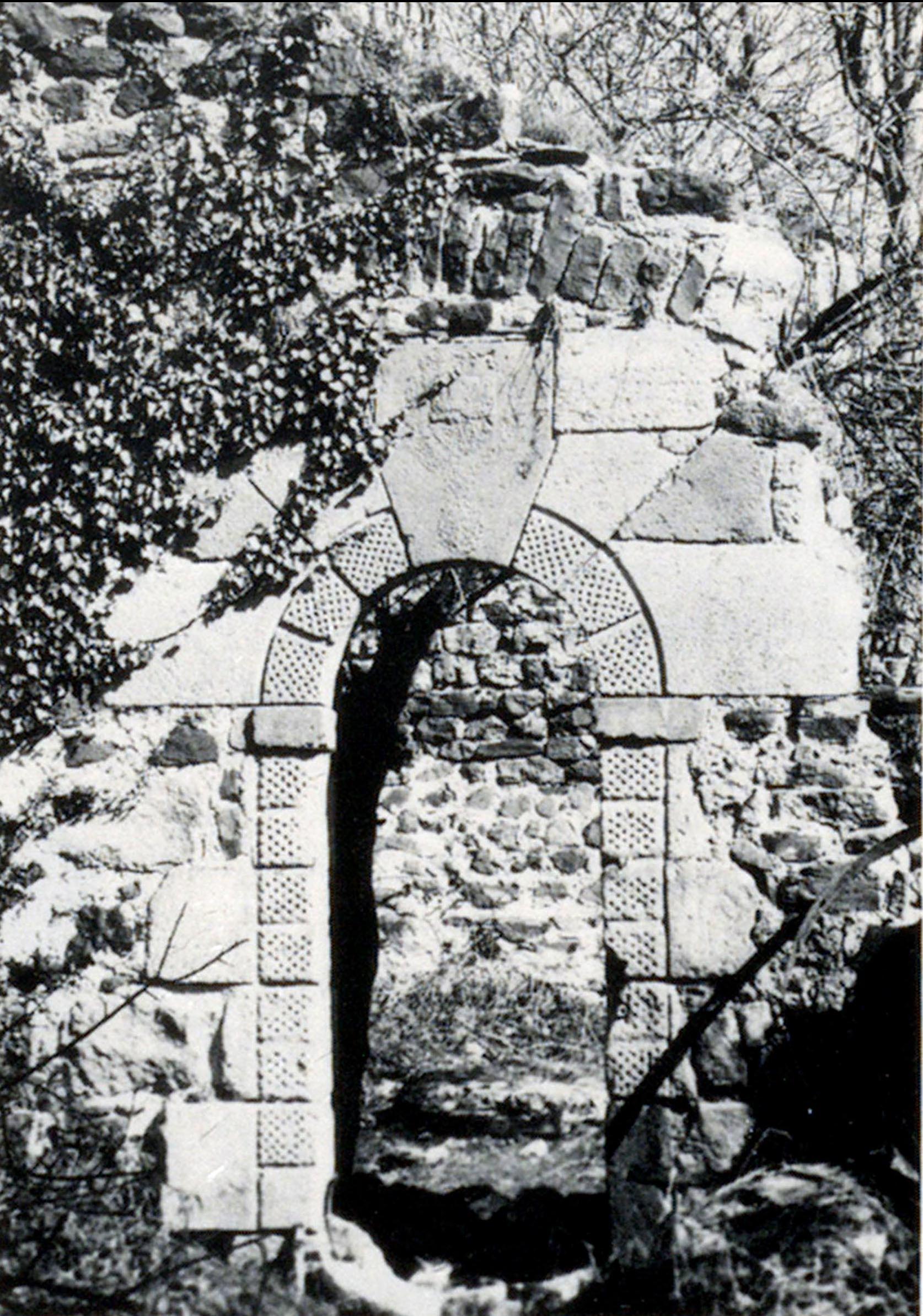

24. Le Villard : le grand portail d’entrée, photographie du 3e quart de XIXe siècle

24. Le Villard : le grand portail d’entrée, photographie du 3e quart de XIXe siècle

(25)

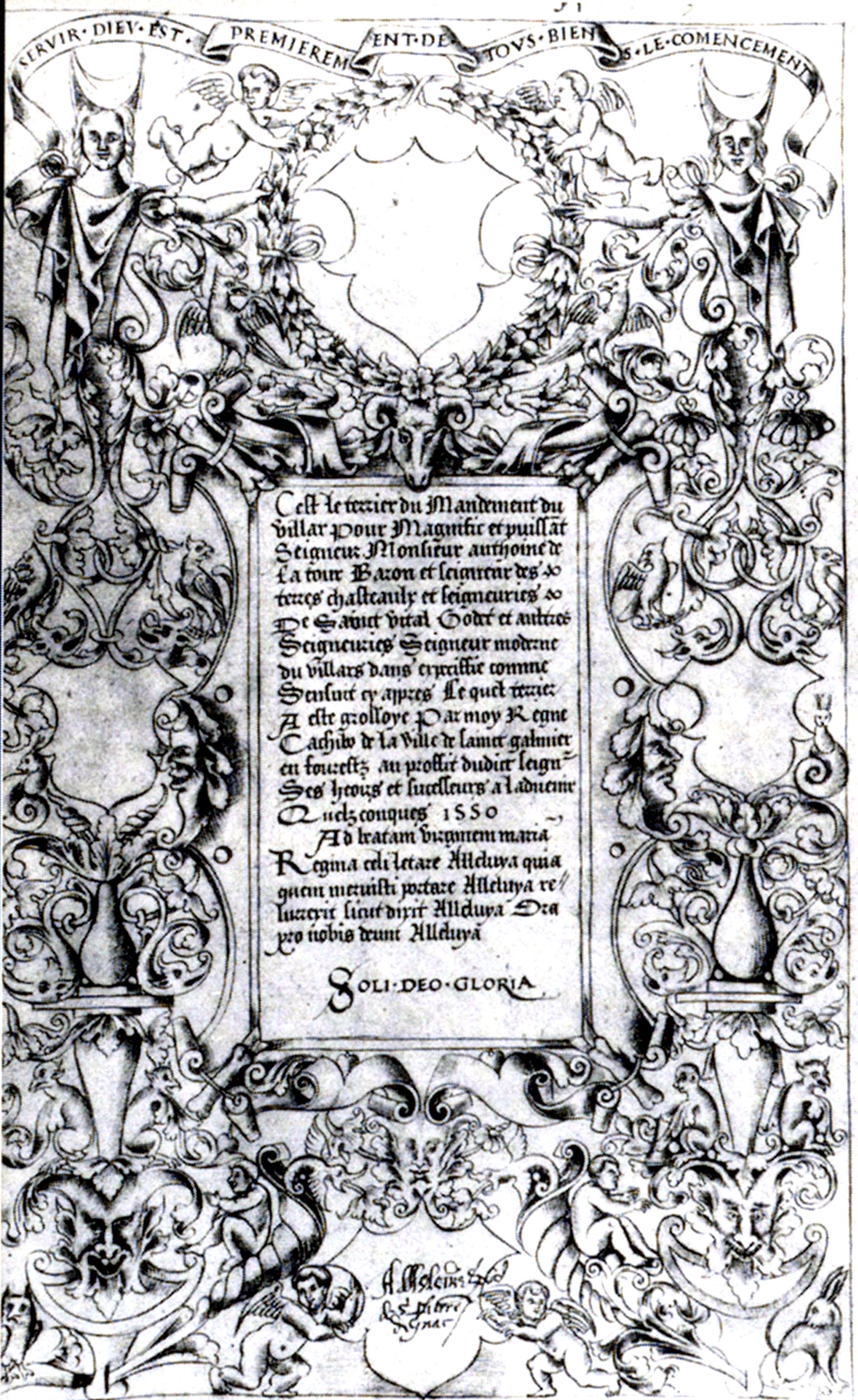

25. Terrier du Villard : frontispice de la copie de 1550 par A. Moleïre

25. Terrier du Villard : frontispice de la copie de 1550 par A. Moleïre

(26)

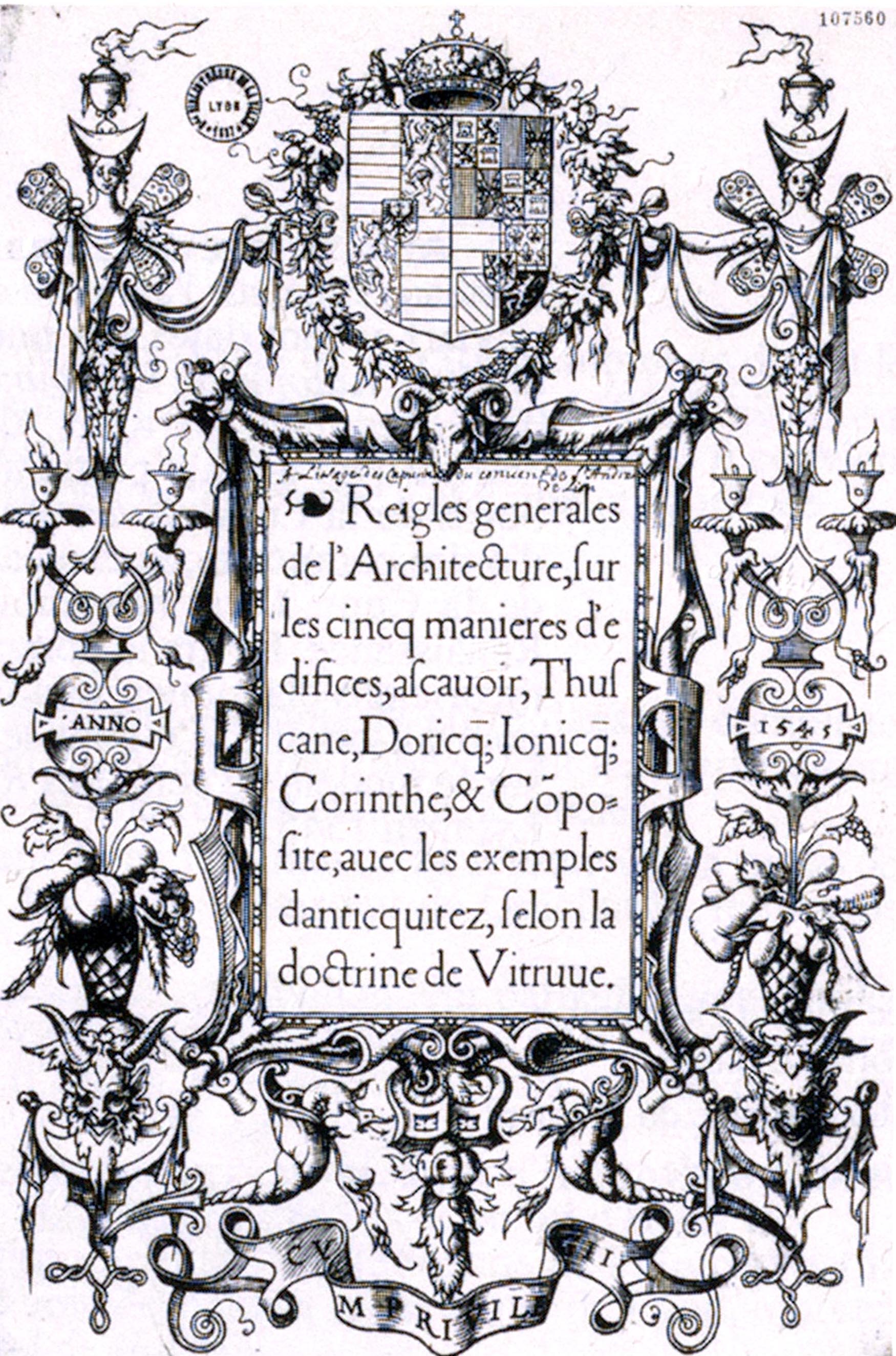

26. Règles générales de l’architecture par Serlio, frontispice de l’édition de 1545

26. Règles générales de l’architecture par Serlio, frontispice de l’édition de 1545

Ce sont ces mêmes Reigles de Serlio qui ont été suivies pour moderniser la façade sud

(27)

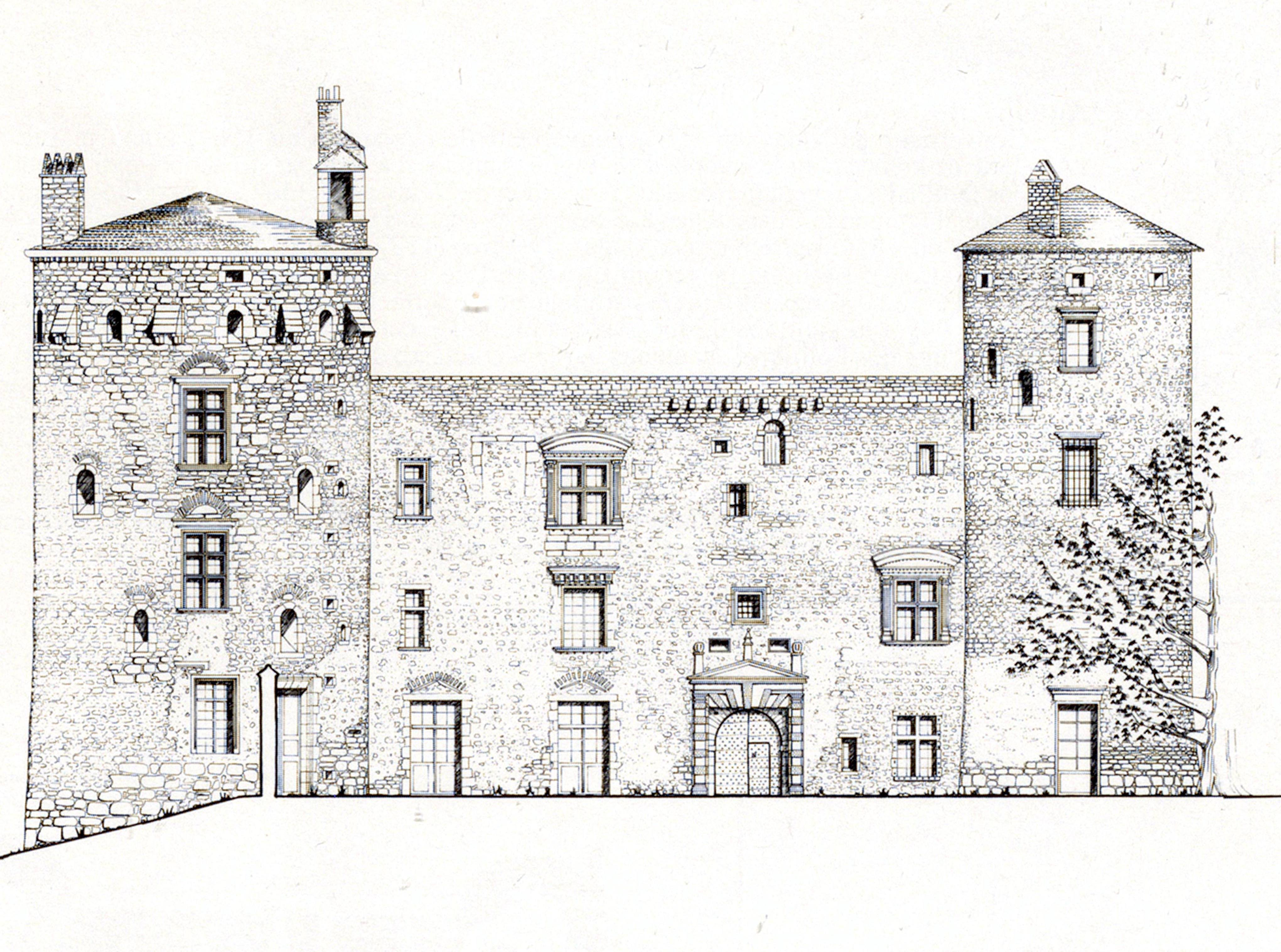

27. La façade sud de Saint-Vidal : dessin d’ensemble

27. La façade sud de Saint-Vidal : dessin d’ensemble

(28)

28. Détail de la façade sud : le portail

28. Détail de la façade sud : le portail

(29)

29. Sebastiano Serlio, Livre extraordinaire d'architecture, 1558, porte de style rustique toscane

29. Sebastiano Serlio, Livre extraordinaire d'architecture, 1558, porte de style rustique toscane

En fait, Antoine Ier paraît s'être surtout occupé de son château de Saint-Germain-Laprade. Il avait là-bas les mains libres du fait de l'absence de bâtiments anciens importants. Ce n'était plus le cas depuis longtemps de Saint-Vidal, mais le château restait le siège de la seigneurie. Il y a donc apporté les quelques notes modernes que nous avons relevées. Ces travaux sont intéressants par ce qu'ils révèlent de la culture et de la manière d'Antoine Ier ou de sa femme. Comme l'ouvrage de Serlio servit de modèle au terrier du Villard, il en fut sûrement de même pour les aménagements de Saint-Vidal. Des dessins choisis par le maître des lieux dans des recueils publiés étaient mis en œuvre par des artisans locaux. Ce dilettantisme architectural, ce jeu de seigneur humaniste pourraient expliquer l'absence de composition de la façade : le projet était modifié au fur et à mesure de l'exécution, son auteur étant incapable de prévoir à l'avance le résultat de ses indications. Quoiqu'irrégulière, cette façade accoutumait, peu après le milieu du XVIe siècle, le Velay conservateur aux lumières de la Renaissance.

Antoine II

Gouverneur de Velay en 1562, gouverneur de Gévaudan en 1567, grand maître de l'Artillerie de France pour le compte de la Ligue

(30)

30. Antoine II de La Tour,dessin de Burel (détail)

30. Antoine II de La Tour,dessin de Burel (détail)

De son mariage en 1563 avec Claire de Saint-Point, fille de Guillaume, gouverneur de Macon, et d'Antoinette de La Forêt, aucun héritier mâle ne survécut pour recueillir la succession

(31)

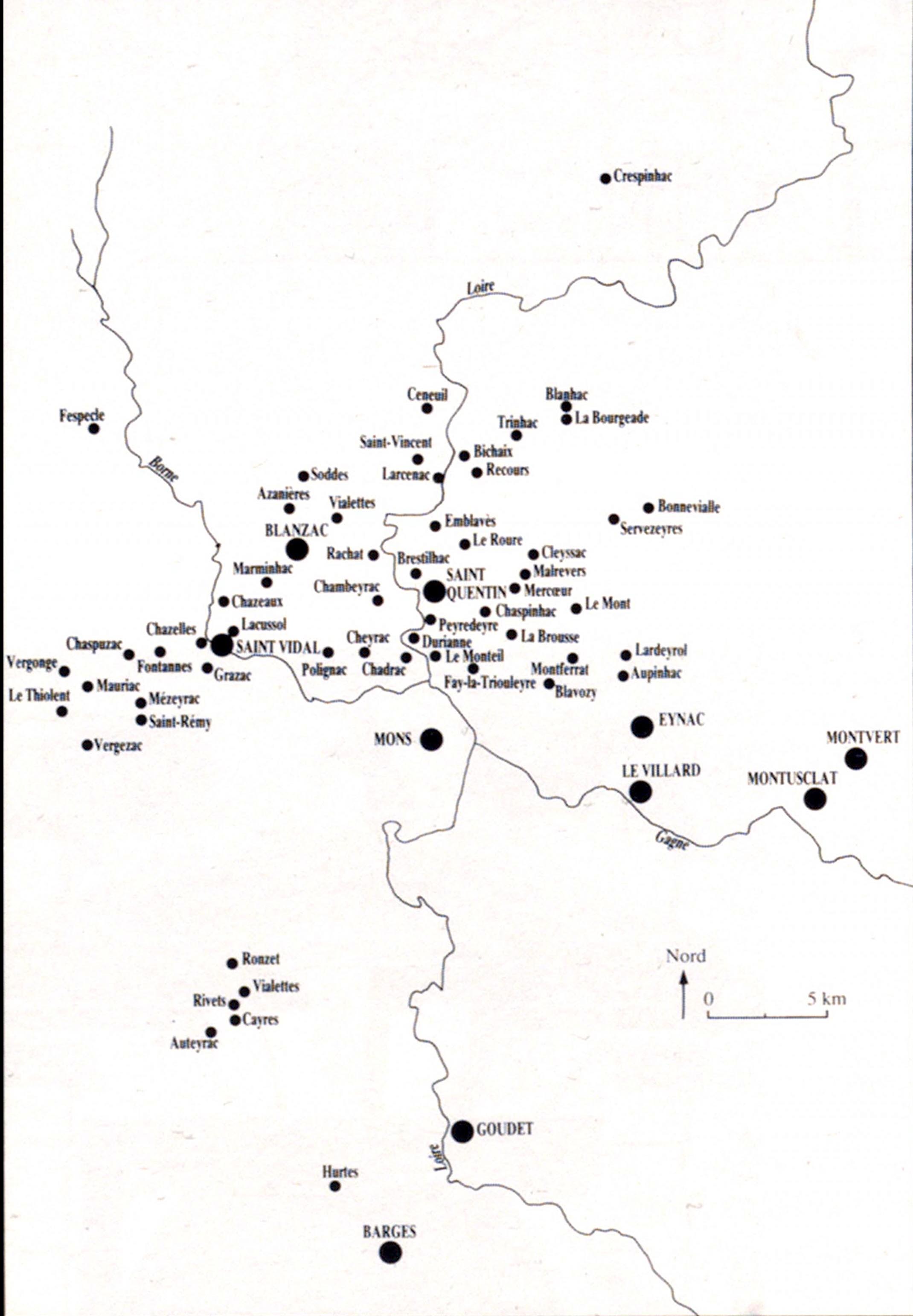

31. Possessions d’Antoine II en Velay, d’après les terriers et hommages

31. Possessions d’Antoine II en Velay, d’après les terriers et hommages

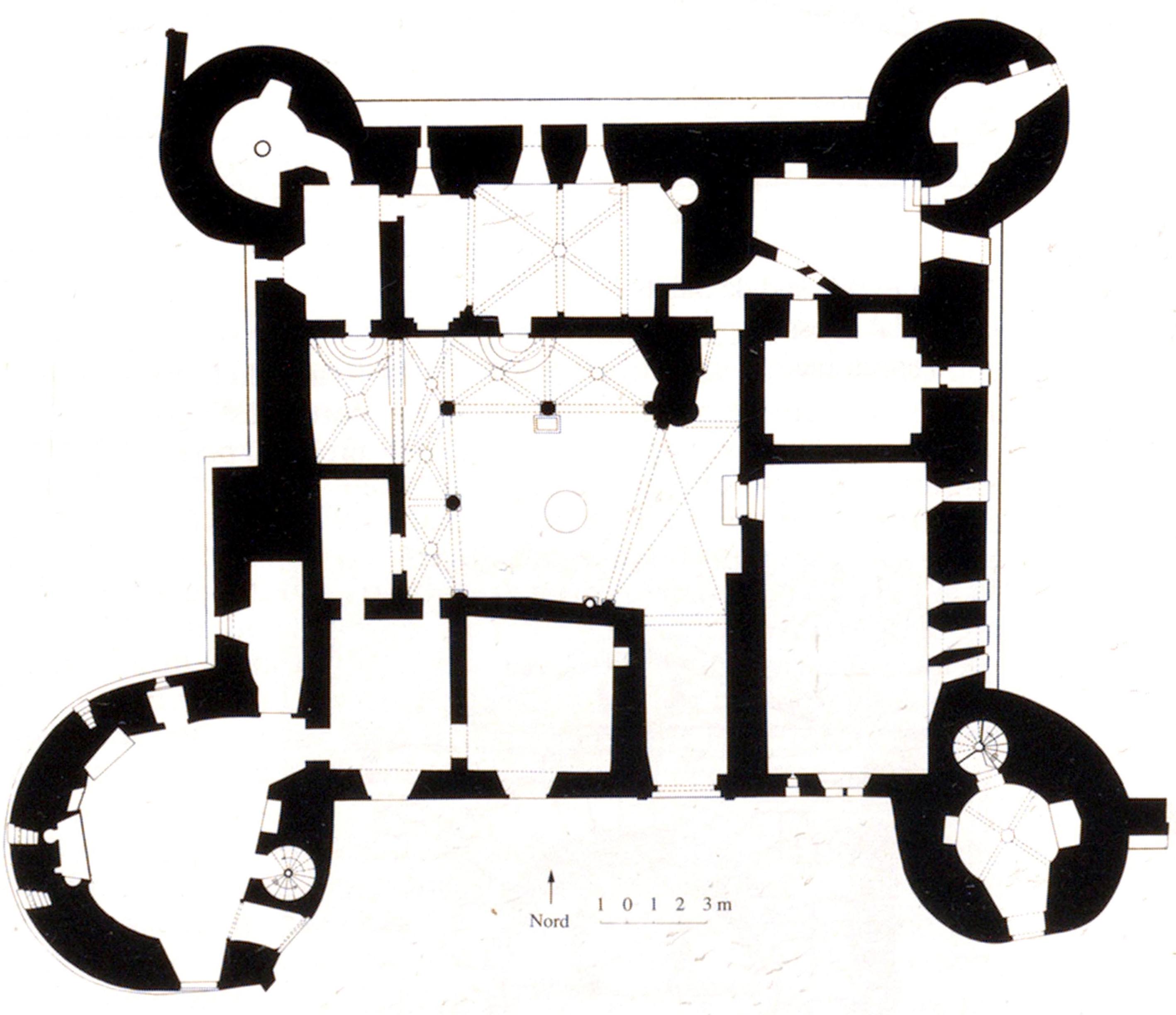

C'est Antoine II qui a donné sa physionomie définitive au château

(32)

32. Le château d’Antoine II

32. Le château d’Antoine II

La forteresse

Pourquoi, en pleine guerre civile, un grand de ce monde, expert en artillerie de surcroît, choisit-il, comme par défi aux lois de la balistique, ce site dangereusement exposé pour y aménager son palais-forteresse ? Prémonition ou hasard, le pilonnage intensif du château par le canon du roi en 1591 n'a pas eu raison de la détermination des défenseurs, malgré les dégâts que ce bombardement a provoqués (effondrement des toitures et de la courtine orientale, nombreux impacts de boulets encore visibles sur les tours).Pour conserver au maximum ce qui existait, le rénovateur de Saint-Vidal semble avoir abandonné les principes de la fortification bastionnée introduits par les Italiens vers 1535 et toujours appliqués dans la construction des places-frontières. Ce château dont il hérite est vulnérable au canon, mais il est entièrement réaménagé pour une défense par armes à feu.

- En premier lieu, le pied des murs reçoit une carapace de basalte. Ce fort glacis, qui se voit encore, a certainement caché des ouvertures ou des défenses des édifices antérieurs. Il a surtout donné au château une résistance aux boulets, contre lesquels il n'avait pas été conçu.

- En second lieu, au sommet des tours méridionales, de larges ouvertures permettent le tir de canons sur roues

(33)

33. Le système de défense : le donjon

33. Le système de défense : le donjon

(34)

34. Le système de défense : la salle d’artillerie de la tour de l’église

34. Le système de défense : la salle d’artillerie de la tour de l’église

Si l'édifice ainsi aménagé est impressionnant, l'efficacité de la défense paraît limitée. Le tir vers le bas est à l'époque difficile (l'arquebuse chargée par la gueule laisse s'échapper la balle de la culasse quand on l'incline) et peu précis. De nombreux postes de tir sont difficilement utilisables par manque de recul. Les défenses du château, ajoutées apparemment au coup par coup par ce "baron-baroudeur", présentent une sorte de catalogue de tous les procédés en usage dans les châteaux pendant les guerres de Religion. Leur source d'inspiration principale se trouve dans les traités publiés à l'époque, peut-être plus particulièrement dans la Manière de fortifier les villes, châteaux et forteresses... de François Béroil de La Treille (Lyon, 1549) et le Troisième livre d'architecture de Du Cerceau.

Le palais

La clef de voûte d'une des galeries intérieures porte une inscription déjà relevée et transcrite au XIXe siècle :

(35)

35. Inscription de 1563 sur une clef de voûte de la galerie

35. Inscription de 1563 sur une clef de voûte de la galerie

1563 l'année que uguenaulz [...]

Anth[oin]e de la Tour par surnom

Qui a faict fère le bas de ceste maison

(36)

36. La galerie nord, donnant accès à l’escalier principal

36. La galerie nord, donnant accès à l’escalier principal

La construction de galeries

(37)

37. Les galeries de la cour intérieure : vue d’ensemble

37. Les galeries de la cour intérieure : vue d’ensemble

La galerie est a été traitée en loggia, permettant surtout un nouvel accès à la salle d'apparat du château. Celle-ci n'a pas été modifiée mais sa porte

(38)

38. La porte d’accès à la salle d’apparat

38. La porte d’accès à la salle d’apparat

C'est également au gouverneur qu'il convient d'attribuer l'ensemble du donjon

(41)

41. La façade sud, vue d’ensemble : au premier plan, le donjon

41. La façade sud, vue d’ensemble : au premier plan, le donjon

(39)

39. Peintures du rez-de-chaussée du donjon : Madame à sa fenêtre

39. Peintures du rez-de-chaussée du donjon : Madame à sa fenêtre

(40)

40. Peintures du rez-de-chaussée du donjon : Tête d’homme : Neptune ?

40. Peintures du rez-de-chaussée du donjon : Tête d’homme : Neptune ?

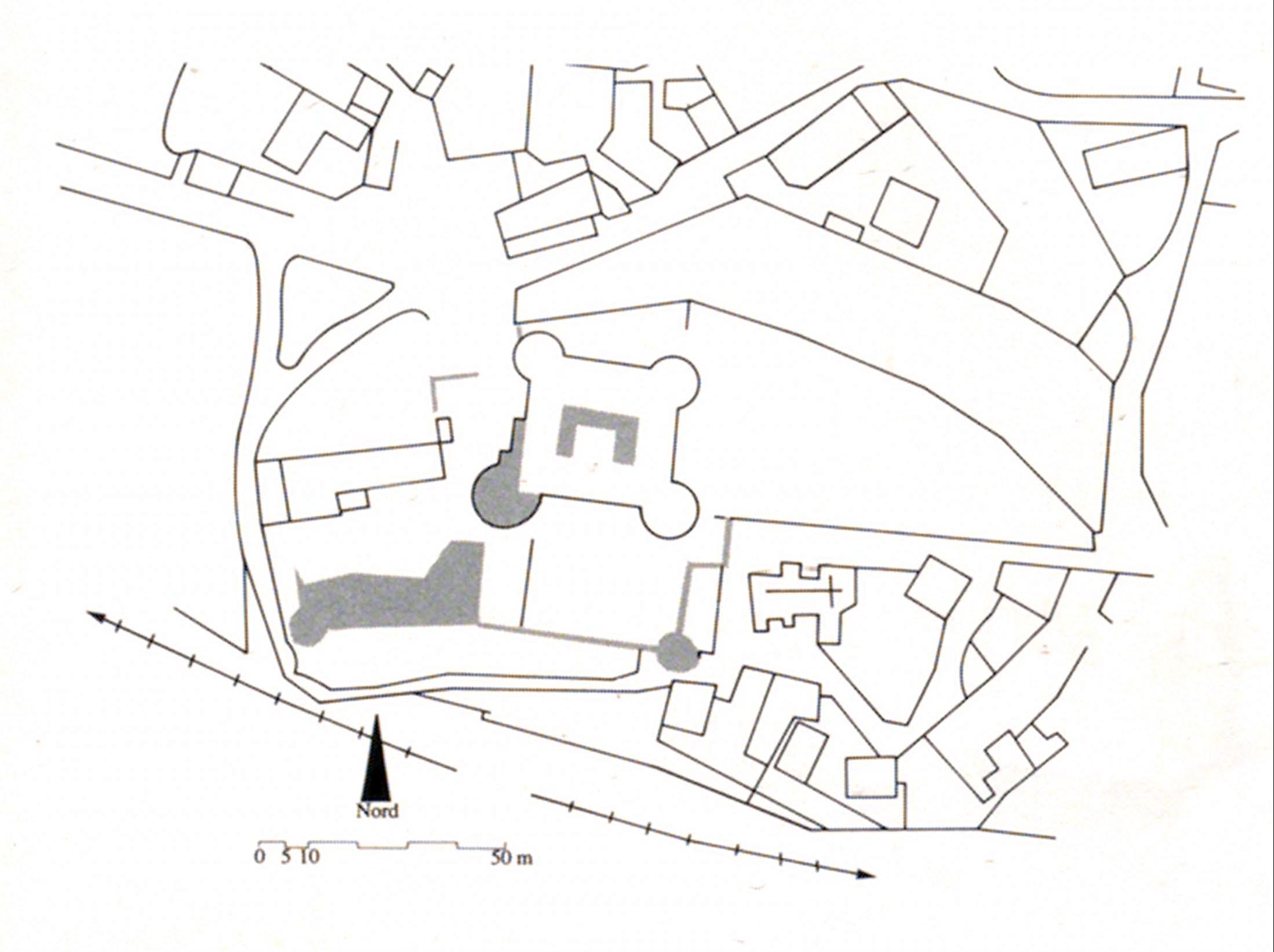

Les travaux

(42)

42. Les travaux d’Antoine II : le château et les communs

42. Les travaux d’Antoine II : le château et les communs

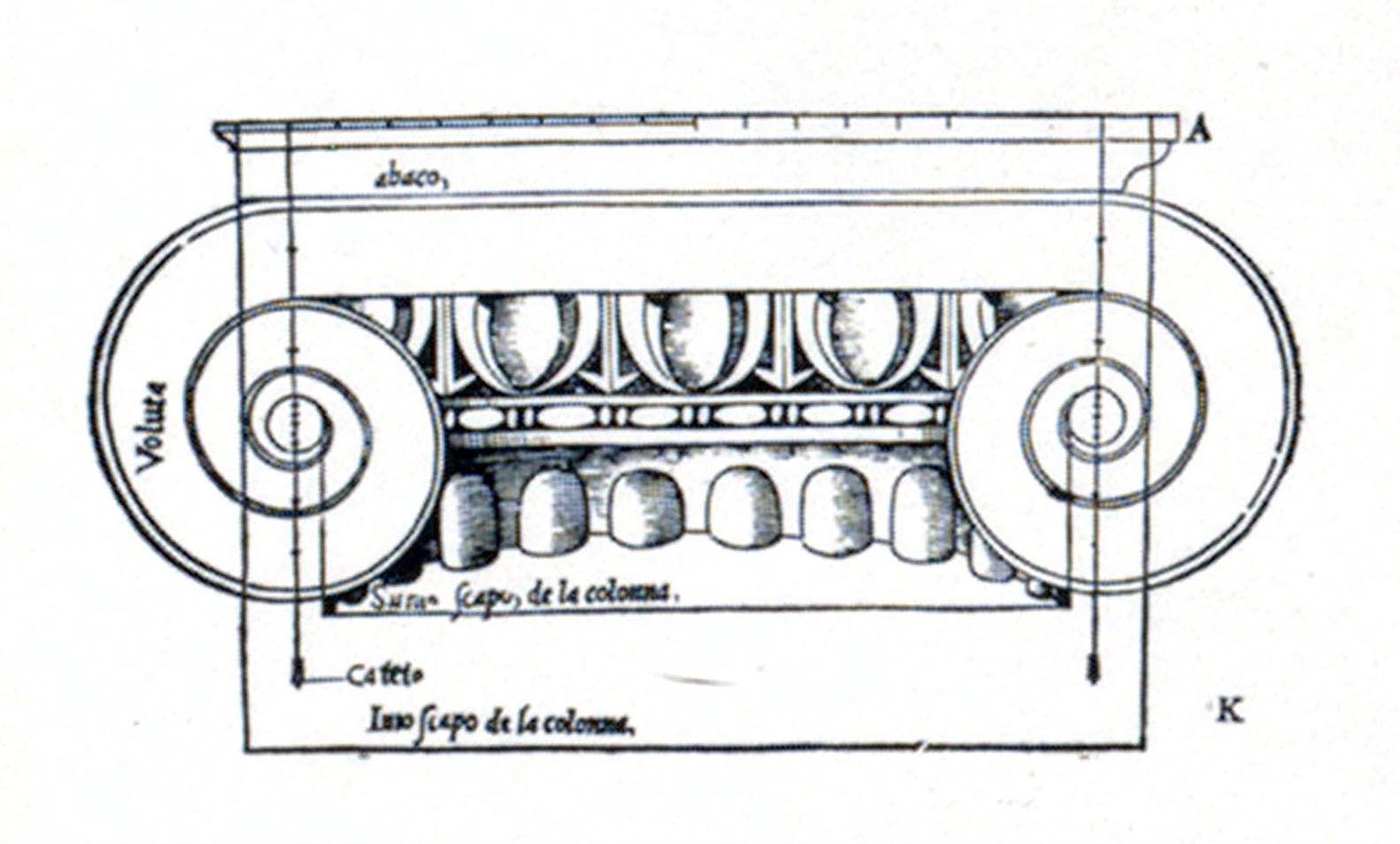

- Le grand portail serlien a été répété dans deux nouveaux portails ouverts dans les murs de l'enceinte extérieure. Celui qui fait aujourd'hui face à l'église

(43)

43. Le portail face à l’église : le chapiteau ionique

43. Le portail face à l’église : le chapiteau ionique

(44)

44. Modulation du chapiteau ionique d’après Serlio

44. Modulation du chapiteau ionique d’après Serlio

- Les ouvertures du bâtiment des écuries et des deux tours

(45)

45. Les communs vus de l’ouest,photographie du 1er tiers de XXe siècle

45. Les communs vus de l’ouest,photographie du 1er tiers de XXe siècle

- C'est également le cas des encadrements

(46)

46. Le moulin de Saint-Vidal : encadrement de la porte

46. Le moulin de Saint-Vidal : encadrement de la porte

Ces nouveaux aménagements révèlent un goût presque mégalomane pour le harnois militaire. Car comment qualifier autrement ce déploiement outré d'orifices de tir que nous avons souligné. Cette démesure, ce style déclamatoire sont des traits souvent relevés en cette fin du XVIe siècle pour les bâtiments. On note, dans le journal de Jean Burel, bourgeois du Puy, à quel point ils impressionnaient les contemporains :

Vous ussiès veu les povres habitans bien tristes et bien dollans de voyr ceste place sy forte se randre, estant ugne des fortes places de ce peys, que le sieur de Sainct-Vidal avoict faict faire toute neupve.

(47)

47. Armes d’Antoine II : détail d’un parchemin du XVIe siècle

47. Armes d’Antoine II : détail d’un parchemin du XVIe siècle