Les Temps modernes

Antoine II mort sans héritier mâle, les biens de la famille de Saint-Vidal furent l'objet de procès interminables entre sa veuve et ses deux filles, puis entre les descendants de l'aînée, les Rochefort d'Ally. Cela débuta par un épisode tragi-comique : le vicomte de Polignac prit fait et cause pour un certain Gilbert, fils supposé d'Antoine II, dont il se proclama le tuteur. La supercherie fut éventée durant le procès et donna lieu à de savants commentaires dans les recueils de jurisprudence du temps. Claire de Saint-Vidal, fille aînée d'Antoine II, épousa en 1582 Claude de Rochefort d'Ally, issu d'une vieille famille auvergnate. Pour assurer à ses enfants l'énorme héritage paternel, elle eut à contrecarrer les appétits de sa mère, Claire de Saint-Point, et de sa sœur Marie, épouse de Théophile de Damas puis de Claude Ménardeau de Champré. La succession ne fut définitivement réglée qu'en 1706, au prix de la perte d'une partie des seigneuries, le Villard, Eynac et Montvert allant à la branche cadette issue d'Henri, frère d'Antoine II, Barges et Goudet-Beaufort vendus en 1645 à Robert Jourdain, Mons et Saint-Quentin vendus aux Spert de Volhac. L'assise foncière se réduisait donc à Saint-Vidal, Blanzac et Azanières, c'est-à-dire au noyau du début du XIVe siècle.Les Rochefort d'Ally détinrent la baronnie de Saint-Vidal jusqu'en 1765. La branche aînée s'intéressa plus à ses biens patrimoniaux d'Ally, où elle semble avoir résidé de préférence à Saint-Vidal. En 1742, Guillaume, le dernier représentant de cette branche, légua la seigneurie à son cousin, Pierre de Dienne de Chavagnac, qui s'en sépara en 1748 pour 90 000 livres au profit de Pierre-Joseph de Rochefort d'Ally, son lointain cousin. Ce dernier était l'arrière-petit-fils de Claire de Saint-Vidal : par sa grand-mère, Marguerite de Ginestoux, il avait hérité du château et des terres du Thiolent, dont il fit sa résidence principale au prix d'importants travaux d'aménagement exécutés de concert avec son frère Henri-Louis, évêque de Châlons. On comprend dès lors qu'il revendit en 1765 les terres de Saint-Vidal à Louis-Augustin Porral pour 130 000 livres, se réservant le titre baronnial.

Les Porral

(48)

48. Le château de Saint-Vidal au temps des Porral, lithographie extraite de "L’ancienne Auvergne et le Velay", 1845

48. Le château de Saint-Vidal au temps des Porral, lithographie extraite de "L’ancienne Auvergne et le Velay", 1845

Louis-Augustin, le nouvel acquéreur, fit mettre à jour les terriers

(49)

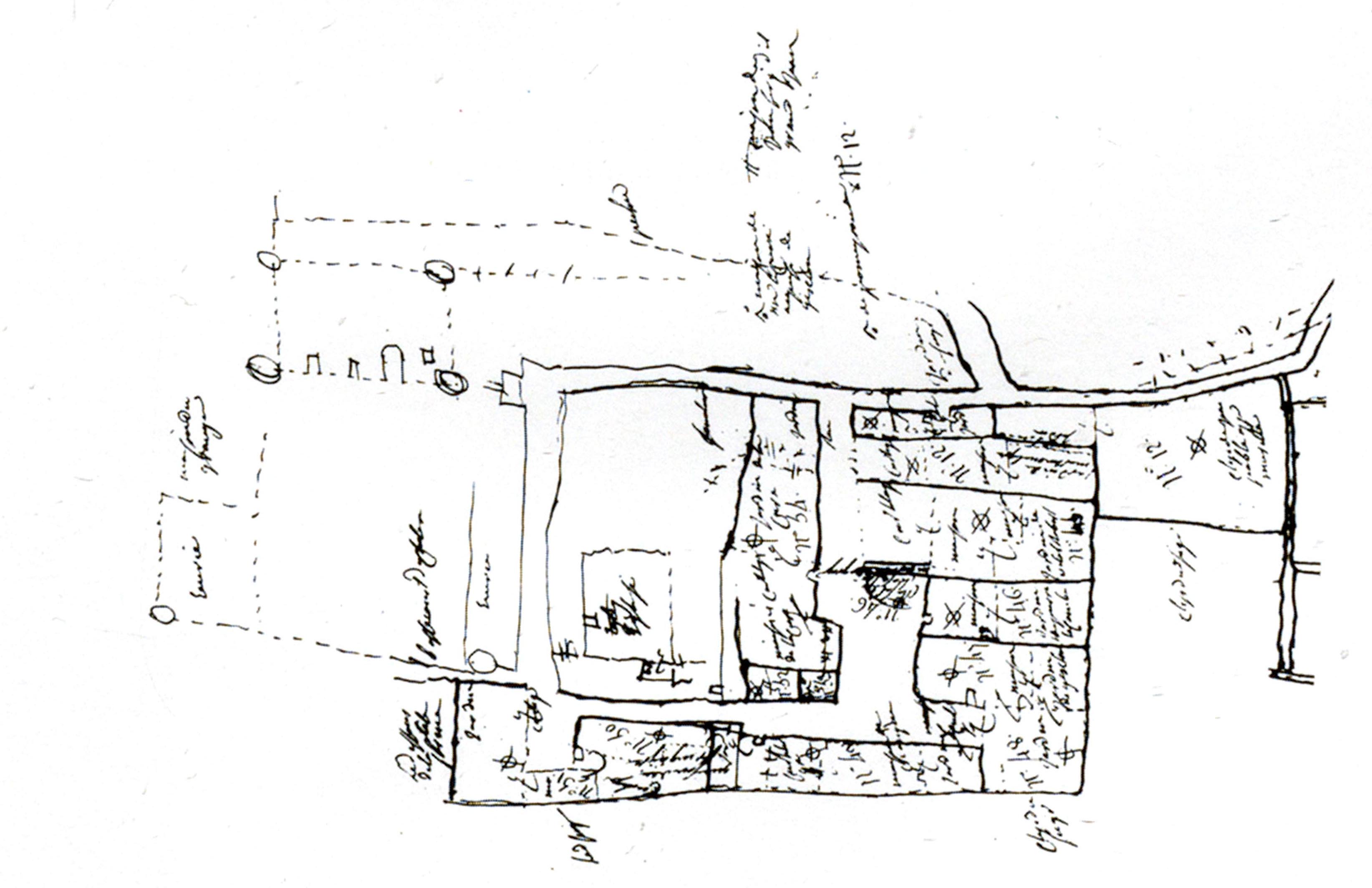

49. Le château et le village, détail du plan-terrier de 1782

49. Le château et le village, détail du plan-terrier de 1782

L'abbé Raymond avait fait procéder à des réparations urgentes en 1920-1922 : révision des toitures et des descentes d'eau, réparations à la terrasse qui recouvrait partie des galeries de la cour intérieure. Auguste Sahy reprit complètement ces travaux en refaisant toutes les toitures, mettant ainsi le château

(50)

50. Le château et le village vus du sud, photographie du 1er tiers du XXe siècle

50. Le château et le village vus du sud, photographie du 1er tiers du XXe siècle

Par son intérêt archéologique majeur, par le rôle que ses seigneurs ont joué dans l'histoire du Velay, Saint-Vidal tient une place éminente dans le patrimoine et la vie culturelle du département de la Haute-Loire.